Erich Mendelsohns Büros – internationale Netzwerke eines jüdischen Architekten im 20. Jahrhundert.

Hintergrund

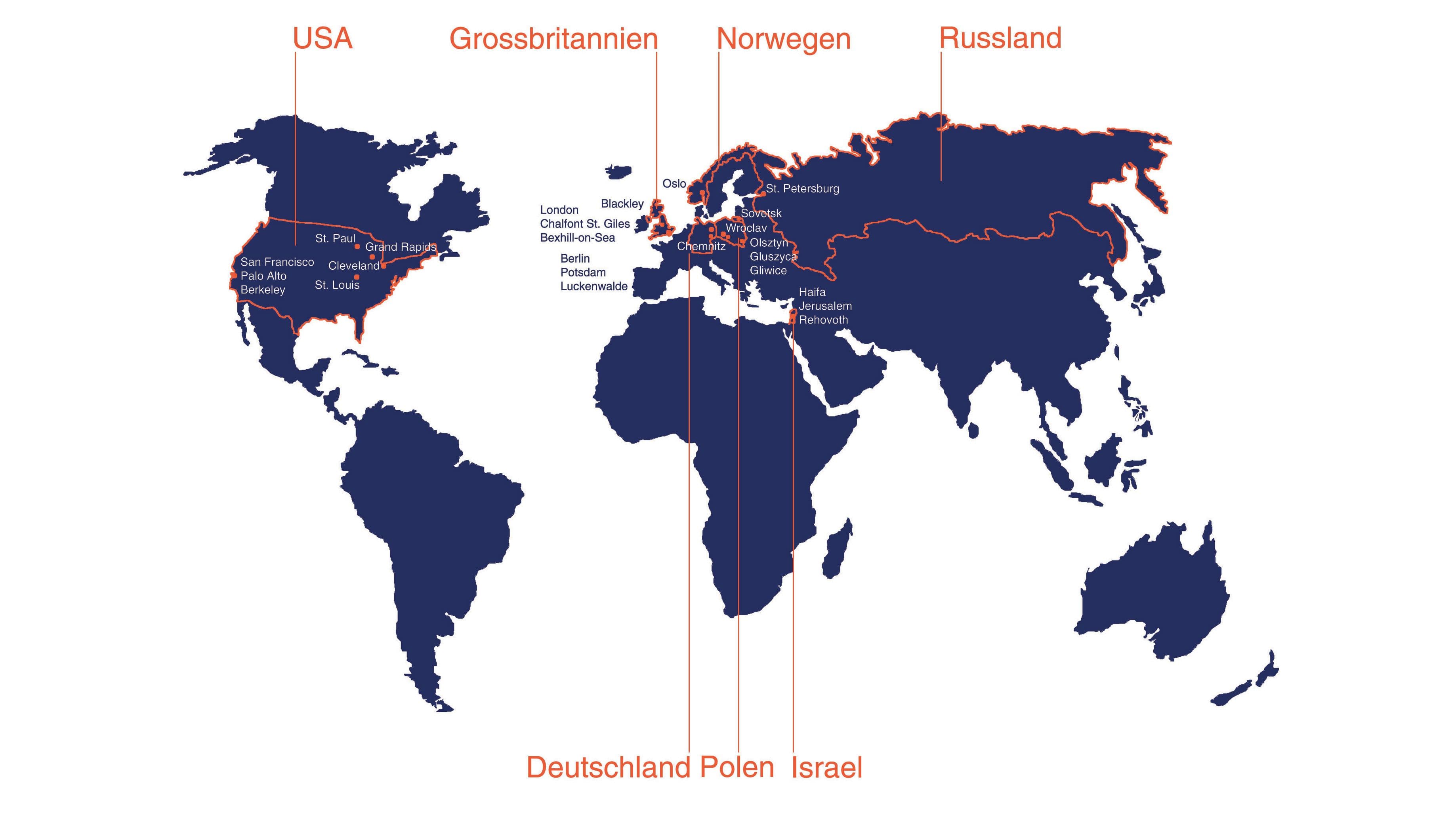

Der 1887 in Allenstein/Ostpreußen geborene und 1953 in San Francisco gestorbene Erich Mendelsohn zählt zu den wichtigsten Vertretern der Architekturmoderne. Er war in der Zeit der Weimarer Republik einer der erfolgreichsten Architekten im Deutschen Reich, dessen Entwürfe durch sein großes Büro umgesetzt wurden. Seine Bauten inspirierten viele Architekten weltweit. Auch auf seinen Stationen nach der Emigration 1933 in Großbritannien, im Britischen Mandatsgebiet Palästina und in den USA konnte er mit seinen Büros bedeutende Werke realisieren. Hierbei band er stets die klimatischen und örtlichen Gegebenheiten in seine Entwürfe ein und schuf so spezifische, im heutigen Sinn nachhaltige Architekturen der Moderne.

Ziel

Das architektur- und zeithistorisch ausgerichtete interdisziplinäre Projekt stellt erstmals die Büromitarbeiter:innen und -partner:innen Mendelsohns ins Zentrum der Forschung. Bislang ist nur in Umrissen bekannt, wer wo wie lange, in welcher Funktion und an welchen Bauprojekten bei Mendelsohn gearbeitet hat. Wie bettete sich die Tätigkeit für Mendelsohn in deren Biographien und Schaffen ein? Konnten diese nach der Arbeit bei Mendelsohn ihre Karriere fortsetzen und womöglich selbst ein Netzwerk bilden? Das Projekt unternimmt erstmals auch systematische Untersuchungen zu Ingenieur:innen, Künstler:innen, Designer:innen oder Garten- und Freiraumgestalter:innen, mit denen Mendelsohn kooperierte. Von zentraler Bedeutung ist überdies zu klären, wie er das Netzwerk seiner Kund:innen aufbaute, das ihm auch in der Emigration zu Aufträgen verhalf. Das internationale Umfeld Mendelsohns soll als ein paradigmatisches Netzwerk der Moderne beschrieben und zugleich mit den Studien zum ersten Mal auch Erkenntnisse zur Bedeutung des jüdisch-Seins für Mendelsohns Wirken gewonnen werden. Inwieweit waren seine Netzwerke „jüdische Netzwerke“? Welche Bedeutung hatten jüdische Kolleg:innen zu welchem Zeitpunkt? Und wie wichtig waren sie nach der erzwungenen Emigration und für deren Versuche, nach 1945 wieder in Deutschland Fuß zu fassen? Wie gestalteten sich Beziehungen zwischen verfolgten und überlebenden Architekt:innen und denjenigen, die im NS erfolgreich bauen konnten, nach 1945? Das Projekt geht damit erstmals der Frage nach Beziehungen zwischen Verfolgten und Profiteur:innen des Nationalsozialismus für die Architekturgeschichte nach.

Aufbau des Projekts

In drei Teilprojekten werden diese Fragestellungen unter Berücksichtigung der Phasen des Schaffens Mendelsohns untersucht.

- Das Büro in Deutschland bis 1933, AI MAINZ Hochschule Mainz

- Die Büros in London und Jerusalem 1934-1941, HfJS Heidelberg

- Die Büros in den USA 1941-1953, Bet Tfila, TU Braunschweig

Methodik

Studium der Unterlagen in Archiven und Bauämtern. Erfassung der Namen der Mitarbeiter:innen. Recherche nach deren Nachlässen und deren weiteren Lebenswegen. Erstellen einer Datenbank, Verknüpfung und Auswertung der Rechercheergebnisse.

Ergebnis

Als Ergebnis wird eine dreiteilige Monographie entstehen. Die Inhalte der biographischen Projektdatenbank stehen für eine Online-Publikation zur Verfügung, hier ist eine Anknüpfung an das Erich Mendelsohn-Archiv (EMA) der Kunstbibliothek Berlin und des Getty Research Centers, Los Angeles in Vorbereitung. Die Beiträge zur für das dritte Projektjahr vorgesehenen internationalen Tagung sollen in einem eigenen Band erscheinen.